别拿民心来解释清廷的灭亡

“士绅”是清廷的统治基础,在改革中转型为“议员”

改革设立咨议局,“议员”九成来自清廷的旧统治基础“士绅”

任何一个政权的存在,都必须依靠它最基本的统治基础。清廷1900年代以前的统治基础,无疑是那些拥有朝廷赐予的功名、享受朝廷赐予的特权的士绅们。1850年代,正是这些人在太平天国动乱中的选择,使清廷得以转危为安。

这个统治基础,在清末最后十年的改革浪潮中受到了很大的冲击。朝廷在1905年废除了科举,如何保住依附在科举制度上的功名与特权,进而保住自己的社会地位,成了“士绅”们共同面临的问题。但直到1909年朝廷设立“咨议局”,“士绅”们才得以解决这个问题,中间数年,可谓灰暗时光。“咨议局”是改革的产物,相当于省级准议会(在中央是资政院), “士绅”们或主动或被动,抓住了这次机会,挤入咨议局,摇身变为近代宪政体系下的“议员”。

张朋园教授对十五省咨议局议员的资料统计,证实了咨议局议员和传统士绅之间的高度重合。统计结果显示:“他们89.13%皆具有传统功名,相对的,只有10.87%不具功名背景。”而在二十一省当选的63位正副议长中,没有功名者只有5人。可见挤入新式“议员”行列的,绝大部分都是传统“士绅”。…[详细]

这些“议员”并非民选,他们的意见,与民意没什么关系

1909年咨议局议员的选举,名曰民选,其实和普通民众没什么关系。美国驻华公使观察到:“各地的选举未能刺激起人民的热心。合格选民仅有极少部分真正前来投票。官府对议员选举的影响极大,有些省份,迹近指派。”官府所能影响到的,自然是与之关系密切的“士绅”;事实上,传统体制下,“士绅”参与地方事务,就是通过官府邀请,而不是通过朝廷的正式制度或地方的固有机制。如此,咨议局议员和传统士绅之间的高度重合,也就毫不奇怪了。自然,这些议员既非民选,他们的意见,也就很难称之为民意。 …[详细]

广东省咨议局开幕,议员集体纪念照。

广东省咨议局开幕,议员集体纪念照。“议员”大多缺乏宪政信仰,关心改革只是关心利益

大多数咨议局“议员”对宪政未必有什么真挚的信仰

诚然,在晚清最后十年的改革中,有许多“士绅”接受了新思想,心怀立宪救国之梦,并曾为之努力。但对绝大多数“士绅”们来说,他们关心“预备立宪”,积极进入咨议局去做议员,与其说是出于对宪政救国的信仰,不如说是因为“咨议局”乃变革时代维系他们既有社会地位的要津,进入咨议局,不但能保住他们在地方上的声望,还能赋予他们新的介入地方政治事务的权力。至少,进入咨议局后,他们参与地方事务,不再需要被动仰仗地方官的邀请,而可以把主动权握在自己手中。

“咨议局”里的这些“士绅”在辛亥年集体倒向了共和。美国驻华领事丁家立在1912年对他们有过深入的观察,他的结论是:“拥护共和主义的文人与士绅更少受到改善中国人民命运的愿望的驱使。他们利用政权的更迭,加强自己在地方的专制主力;他们一直试图对普通人实行这种地方专制,为自己谋取私利。”这个评价看似苛刻,其实很有参考价值——咨议局议员的产生,“名为民选,实自官派”,而负责“官派”的地方官,包括素以开明自诩的广西巡抚张鸣岐在内,绝大多数都对筹备宪政一无所知,其所指派的“议员”对宪政的认知,也可想而知。进入民国后,宪政举步维艰,与这些转型为议员的“士绅”们本就缺乏宪政理念和宪政信仰,有很大关系。…[详细]

“议员”们热衷推动宪政,更多是为了保障和提升自身的社会地位

不可否认,咨议局议员们推动朝廷尽快立宪的热情非常高。1909年成立各省咨议局,次年,就发生了以咨议局为中心,由立宪派领导的四次要求召开国会的大规模请愿运动。但这种热情,也未必是出自对立宪救国的信仰,更重要的原因恐怕还在于:朝廷一再宣示、重申咨议局的性质“仅为一省言论之汇归”,只是人民练习议政的机构,既不是监督机关,更不是权力机关,而只是一个“牢骚机关”,显然与“士绅”们希望在新体制下确保乃至提高自身社会地位的愿望背道而驰。只有竭力催促朝廷尽快召开国会,结束咨议局“临时议会”的身份,使之成为真正意义上的地方议会,才能真正保障和提高议员们的社会地位。四次请愿运动之所以能在各省咨议局内一呼百应,个中利害,尽在于此。

其实,士绅们想要通过咨议局扩大权力的愿望,在咨议局首次正式开议的前一天,就遭到了朝廷谕旨明确的阻击。谕旨被抄录悬挂在各省咨议局会场,告诫议员们要守规矩,不得有半点逾越权限之处,并明确要求各省督抚加强对咨议局的监督。咨议局作为民意机关,本该监督本省督抚,谕旨却反其道而行之,权力扩大愿望受阻的士绅们,对朝廷的怨望,不问可知。…[详细]

1910年,各省咨议局三次派代表进京请愿,请速开国会。图为第三次国会请愿代表合影。

1910年,各省咨议局三次派代表进京请愿,请速开国会。图为第三次国会请愿代表合影。利益因改革受损,“议员”们辛亥年集体倒戈

清廷若能和“士绅”保持利益共同体关系,本不致于在辛亥年灭亡

本来,改革之前,至少在科举尚未废除之前,士绅们和朝廷是一个利益共同体。改革后,科举体制被议会体制取代,传统士绅变身近代议员,朝廷若能与议员们继续保持利益共同体的关系,恐怕也不致于在辛亥年灭亡。

这样说是有理由的。武昌的枪声虽然激烈,但革命党在辛亥年的力量,其实相当薄弱。仅凭武力,远不足以推翻清廷。真正导致清廷灭亡的,是活动能量强大的各省咨议局。他们在辛亥年,近乎一致选择了抛弃清廷,如湖北咨议局议长汤化龙出面通电联络各省,呼吁支持共和;湖南的乱局由咨议局议长谭延闿出面方才平息;广东咨议局抵制进攻革命党,促成和平独立;福建咨议局与革命党合作,宣布独立;浙江咨议局劝说当政满人和平交权;贵州咨议局迫使巡抚宣布独立………[详细]

可惜的是,清廷在改革中犯了两个致命的错误,没能维持与士绅的利益共同体

清廷在它最后的改革中,犯了两个致命的错误:一是把自己原来的统治基础“士绅”,推到了自己的对立面。“士绅”们寄望于通过改革扩张权力,提升社会地位,所以一直在呼吁搞“英式立宪”,清廷则寄望于通过改革从地方收权,故一直坚持要搞“日式立宪”。朝廷似乎没有意识到,只有在“英式立宪”政体下,这些从举人、贡生、秀才转型为“议员”的“士绅”,才可能获得更高的社会地位,在开明专制的“日式立宪”政体下,他们不过是可有可无的花瓶,他们的“议员”身份,仅仅意味着他们可以尽情地发牢骚,其社会地位较之改革前,不升反降。

二是通过设立咨议局,把原本孤立分散的“士绅”,紧密地组织了起来。正如有的学者所总结的那样,作为一个准议会组织,咨议局“不但为各级绅士提供了参与政治的场所,更重要的是,准议会组织之间的横向和纵向联系使绅士集团加强了联系,使散处全国各地城市和乡村的绅士实现了某种程度的联合。正是通过这种联合,绅士集团一下子壮大了起来,虽然人数未必加多,却已有足够的力量掀起时代的风云,影响国家的大政,显示了‘组织’的力量。在实现绅士集团组织化方面,咨议局承上启下,作用最为关键。”

如果清廷放弃搞“日式立宪”的顽固立场,因改革而获益的“士绅”们,在辛亥年多半会选择继续与朝廷站在一起,清廷也许就不会灭亡;如果清廷干脆阉割改革,不设立咨议局一类的民意机关,“士绅”们虽有怨望,但却未必能够在短时间内实现组织化的联合,类似1910年通过串连搞了四次大请愿,1911年通过串连促成十余省独立直接埋葬清廷,这样的情况,或许也不会发生。但清廷偏偏两件事都做了,不但得罪了自己旧的统治基础,还给了他们组织化的大好机会,同时又没有能力找到新的统治基础,其灭亡,实在是太情理之中了。…[详细]

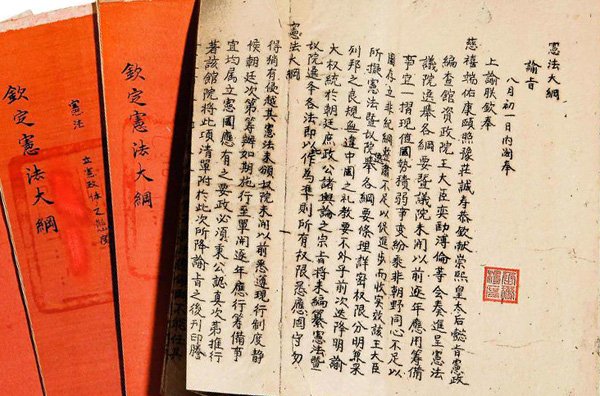

确定“日式立宪”方案的《钦定宪法大纲》,通篇皆是各种“议院不得干预”,对士绅权力限制很大。

确定“日式立宪”方案的《钦定宪法大纲》,通篇皆是各种“议院不得干预”,对士绅权力限制很大。